道端に春になると生えている、あのつくし。

春しか食べられないので、散歩の途中でとってきた。

つくしは、下ごしらえが面倒。

硬い節の部分についている袴と呼ばれるものを外さないと食べることができない。

が簡単に、つくしの袴を外す方法がある。

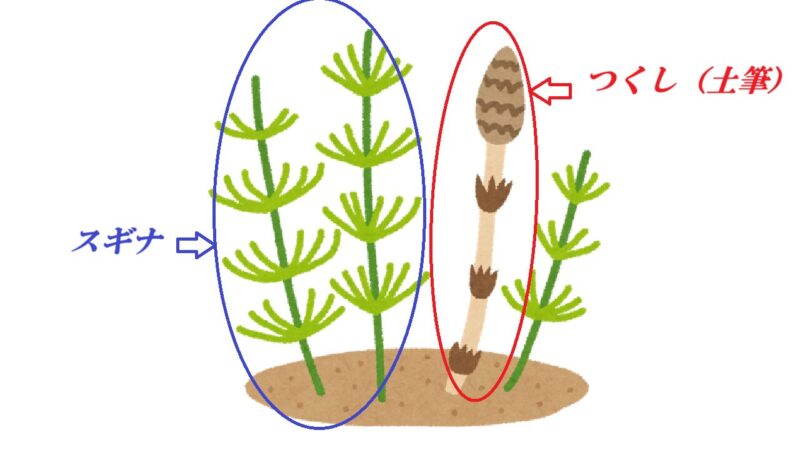

「つくし」とはどんな植物?

土筆(つくし)はスギナの胞子茎。

春しかお目にかかれない。

雑草で春になるとあちこちに生えている。

くくりとしては、野草?雑草?

土筆とスギナ

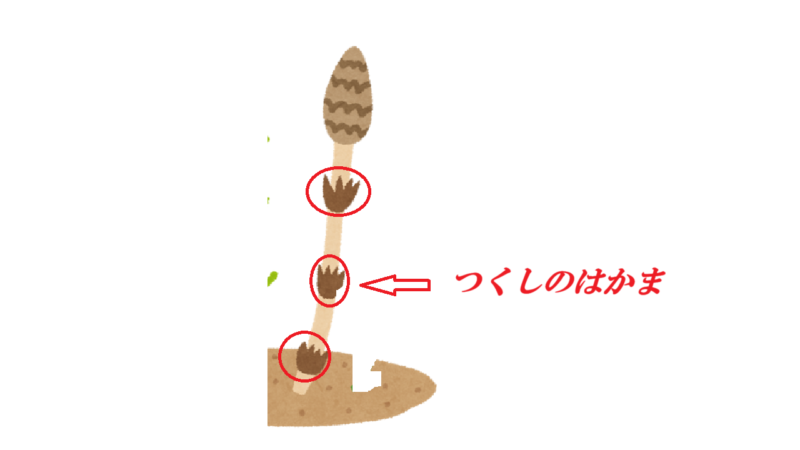

土筆(つくし)のはかま(実物)

土筆(つくし)の下ごしらえ

つくしは、下ごしらえが面倒。

硬い節の部分についている袴と呼ばれるものを外さないと食べることができない。

また、きれいに洗わないといけない。

簡単な土筆のはかまの外し方

土筆のはかまとは、節にある硬いもののこと。

土筆(つくし)のはかま

ネットや本で調べると

はかまの部分を丁寧に手ではがしましょう

とか書いてあるが、そんな手間をかける気はないし。

大体つくしのはかまは、手ではがした位だと、なかなかとりにくいのだ。

手でつくしからはかまをはがすより、はるかに簡単な方法がある。

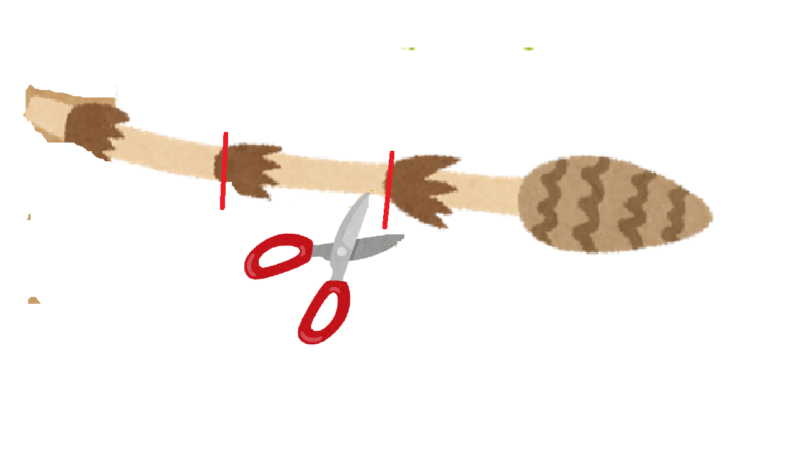

つくしの袴を簡単にとるには

1.ボウルなどの上で、はかまの根本(ギリギリより少し上)をキッチンバサミで切る。

土筆(つくし)のはかまの外し方-はかまの根本より少しだけ上をはさみで切る

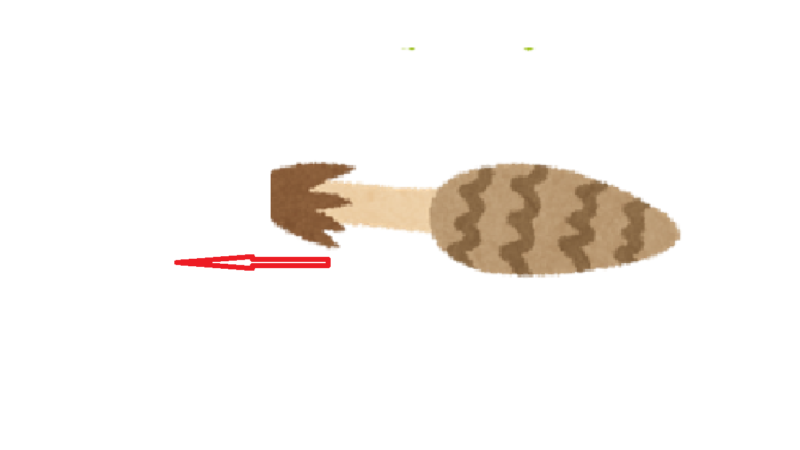

2.はかまを土筆から引き抜く。

土筆(つくし)のはかまの外し方-袴を引き抜く

食べれる部分はボウルの中へ。

袴はつくしから引き抜いて、後で捨てるだけ。

土筆の洗い方のポイント-十分に水洗いしてボウルからざるへ引き上げる

袴の在ったところとか、結構汚れていたりするので、ボウルの中で水洗いして、浮いている土筆を手でつかんで他の容器に移す。

これを数回繰り返す。

ポイントは、水の中に浮いている土筆は手でつかんで取り出すこと。

水の中で汚れは底に沈んでくれる。

最後は、ざるに上げて、しばらく水を切っておく。

つくしはあく抜きが必要か?必要ないか?

つくしはあく抜きが必要か?必要ないか?

それは、好みと調理方法にもよるというもの。

あく抜きが必要ないもの

土筆のあく抜きが必要のない料理というと

・てんぷら

・卵とじ

土筆のあく抜きが必要?な料理

胡麻和えやお浸しの場合はあく抜きしたほうが良いかも。

1.鍋にお湯を沸かし、沸騰したら塩を10gほど入れる。

2.土筆を鍋に入れて、菜箸で1回かき回す。

3.火を止めて、冷めるまで待つ。

あまり火を通しすぎると、おいしくなくなる。

本日の献立

本日の献立は〔土筆の卵とじ・こごめのお浸し・甘たれから揚げ・トマト〕+具沢山の味噌汁+白米と押し麦ごはん。

土筆の卵とじ・こごめのお浸し・甘たれから揚げ

昨日は〔土筆の天ぷらと人参・玉ねぎのかき揚げ〕+具沢山味噌汁+白米と押し麦ごはん+サツマイモのレモン煮。

土筆の天ぷらと人参・玉ねぎのかき揚げ

シャキシャキした食感がつくしの魅力。

皆さんもいかがでしょうか。

コメント